|

|

19世纪末期20世纪初,随着西方民族主义思潮的引入,“民间”引起了政治精英与知识人的关注。在文化领域,民间文学与“五四”新文化运动息息相关,并成为新文学运动的组成部分。

一、抗战诗歌与大众化——民间文学的新旨意

1918年2月1日,《北京大学日刊》刊发《征集近世歌谣简章》征集宋至当代的歌谣。自此,歌谣、民间故事、风俗等渐次进入大学课堂,引起新兴文史研究者的关注。如胡适对“俗文学”的关注,顾颉刚对孟姜女故事的研究,董作宾对歌谣的研究等;以实证主义史学的方法将神话与历史区隔,最主要的体现就是以顾颉刚为中心的古史辨学;此外就是从历史学中分离的神话学逐渐发展起来,特别是从人类学层面的阐述为传统史学的考据式理解输入了新鲜血液;当然还有适应社会发展的乡村文化建设实验和社会学的调查中对传说、歌谣、民间故事、民间曲艺等的关注,及孕育于近代中国革命情境的革命民间文艺等。中国共产党抵达延安后,进一步挖掘民间文艺中的革命因素,注重民间文艺的搜集及基于民间文艺的创作。也就是进一步强化了歌谣学运动中“文艺的”目的。这从《新中华报》1938年2月10日第3版上刊发的《边区文协征求歌谣启事》(以下简称《启事》)即可看出。《启事》提及:

从歌谣中,我们可以看出大众的生活和大众的艺术。利用歌谣的旧形式装进新的内容,或多少采用歌谣的格调和特点,来创造新诗歌,这对抗战和新诗歌的大众化都有很大的作用。因此,我们决定广泛的,普遍的来收集各地歌谣,加以研究与整理。希望同志们尽量把各地的山歌、民谣小调等等抄给我们,不论新旧,我们都需要。

何其芳、张松如:《陕北民歌选》 上海:上海文艺出版社,1962年。

二、人民文艺新形式与崭新的文学世界——社会主义民间文艺学建设的导向

新中国初期民间文艺的发展在中华全国文学艺术工作者代表大会(简称“第一次文代会”)对文学图景的规划中已经有了一定指向性。第一次文代会通过了《中华全国文学艺术界联合会章程》简称《章程》),在《章程》中对社会主义文艺进行了规划。《章程》中没有明确提及“民间文学”这一话语。在第一次文代会相关资料中涉及民间文艺的除了周扬《新的人民的文艺》大会报告外,主要集中于“专题发言”和“纪念文录”,像沙可夫《华北农村戏剧运动和民间艺术改造工作》、柯仲平《文代会上“数来宝”》、王希坚《我写作通俗文艺的经过和体验》、马健翎《我对于地方剧的看法》、王聪文《改革旧剧运动的几点经验与建议》、林山《略谈陕北的改造说书》、李束为《民间故事的采集与整理》、董均伦《赵树理怎样处理〈小二黑结婚〉的材料》等,而参加大会的钟敬文并未专门谈论民间文学。前述几位提到的民间文学主要沿袭的是延安时期民间文学的新旨意,所契合的恰是《章程》中所言的群众文艺,其核心并不仅仅是作为学术研究,而更倾向于新中国成立后所要建立的“新的文学艺术”,民间文艺的建设更要为“培养群众中新的文艺力量”服务。

新中国初期民间文学的建设就根据新的导向向前发展。当然这并不是一蹴而就的。首先,民间文学研究通过成立中国民间文艺研究会(简称“民研会”,后改称中国民间文艺家协会)被纳入国家的文艺机制,逐步改变了学术研究的个人化取向。民研会成立后,创办了《民间文艺集刊》(不定期出版三期),从刊物发表的文章来看,其实就是整合20世纪20—40年代民间文艺研究的初步尝试。如上文提到的,在民间文学学术史发展中,逐步形成了文学、历史、社会学、人类学等研究传统,但是民间文学纳入共和国文学以后,就是要将其全部融入或整合进“文学”,民俗学的研究在新中国初期的学术进程中渐趋隐匿,其学术研究被分化于文学、民族学等社会主义文化和学术重点建设的学科中。但即使都是文学脉络的研究,社会主义文学和“五四”新文学运动开启的近现代文学研究亦不同,前者重在建构社会主义人民民主政权统领下的新的人民文艺。民间文学更大的社会价值指向人民文艺新形式秧歌、民歌、故事、相声、鼓词等的创作。为了契合这一新方向,民间文学的学术研究进行了相应的调整。《说说唱唱》是新中国刚刚建立后民间文学学术研究调整的集中呈现。从1950至1955年《说说唱唱》发行的63期内容来看,该刊物重在对民间文艺的挪用、改造及基于民间文艺的创作实践,助力工农兵文艺发展。但从刊物短暂的发展史和其间通俗文艺创作与作家文艺之间的分歧可以看到,无论是民间文学还是作家文学,对于新的文艺创作实践都在调整着研究取向,以适应社会主义新文化建设。但是民间文艺完全转向通俗文艺创作似乎也不可能,它可能只是作为社会主义民间文艺学的一翼存在,而不能是全部。

其次,民研会在国家哲学社会科学规划下重新建构与调整民间文艺研究内容与发展方向。民研会成立后,在国家文化规划与学术发展设想中,结合中国社会发展需求和国外主要是苏联民间文学理论,以及群众文艺创作,对20世纪二三十年代兴起的民间文学研究多种路向进行了调和与规整。其主要学术倾向表现在对民间故事改编的讨论,如对收入中学课本的《牛郎织女》文本的讨论,进而拓展到民间文学搜集整理问题,这些其实都是对曾经多元学术方向的规训,也是不同研究路向的学者的一次博弈;通过民间文学课程名称调整、民间文学研究范围的讨论、民间文学与人民文学关系的思考等,重新确定了民间文学的研究范畴和研究内容。当然,这一线条式的描述没有展示当时历史的多面性和复杂性,但其呈现出的直线脉络确实如此。在民间文学内容的重构中,其外在表现是多样复杂的,比如当时各高校重新编撰《中国民间文学史》,20年代就进入民间文学研究领域的钟敬文重新主持编写教材,山东大学、华东师范大学、复旦大学、兰州大学、云南大学等高校在民间文学课程(当时有的改为“人民口头创作”)教授中,从最初的无所适从到逐步适应民间文艺内涵、范围、研究指向的新变化,尤其逐步在民间文学领域推动了学术研究、文艺实践与社会动员的合一。这在20世纪50—70年代的新民歌运动、新故事(包括革命故事和革命传说)讲述及农民画、群众文艺汇演等艺术实践,还有就是在社会主义文学成绩集中体现的少数民族文学领域,民间文学取得了突进性发展。

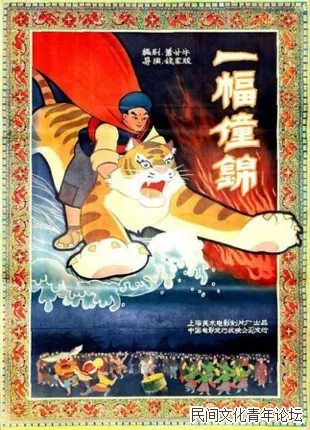

虽然从现代民间文学兴起之初,少数民族的歌谣、信仰艺术就引起了研究者较多关注,但将其纳入研究体系和民间文学范畴则是从新中国开始。其一,表现在国家从文学层面需要建构的少数民族文学领域而言。很多民族有语言无文字,其丰富多彩的文艺样式主要以口头文学为主,所以在老舍《关于兄弟民族文学工作的报告》中,民间文学所占比重极大。而且很多少数民族作家的创作也是注重对民间文学的利用与改造,如韦其麟《百鸟衣》,以及彝族作家李乔从民间文学搜集整理者成为重要少数民族作家等事件。其二,则是在国家启动的民族调查和民族识别工作中,注重对民间文学的搜集,民间文学也被视为民族历史讲述的重要组成。第三就是在民研会的组织下,对少数民族地区民歌、民间故事、民间叙事诗等的搜集,特别是对《格萨尔》《江格尔》《玛纳斯》等史诗的搜集,打破了国际上“中国无史诗”的论断,而且也为80年代以后史诗学的兴起与发展奠定了坚实基础。民间文学领域少数民族民间文学的发展还表现在对人口较少民族民间文学的搜集和在民间文学领域重要刊物《民间文学》上刊发各民族民间文艺文本,将其在全国范围内推广,让全国民众了解社会主义文学的新图景,也让世界看到新中国在民族政策和民族文艺上的新成就。如根据壮族民间故事《一幅壮锦》改编的美术片在捷克卡罗维发利电影节获得大奖,基于彩调《刘三姐》编创的电影《刘三姐》和根据彝族民间叙事诗《阿诗玛》、侗族民间流传的娘美的爱情故事分别创编的电影《阿诗玛》《秦娘美》等都在国内外引起了轰动效应。当然,通过对各民族民间文艺的呈现,进一步增强了不同民族之间的交往和交流,让彼此有了更多的了解。这也改变了民间文学的研究范畴,走向社会主义多民族文学研究;其内容也有了进一步拓展,即学术研究和文艺创编渐趋合一,均纳入民间文学的基本内容,也就是学术史上常提及的学术资料和通俗读物(旨在塑造社会主义新民)整一化。

美术片《一幅僮锦》海报

最后,在人民文艺体系中拓展民间文艺理论。新中国初期,文艺领域重在建设工农兵文艺,在理论层面则着力于构建马克思主义文艺理论,当然主要借鉴了苏联文艺思想和基本理论。在当时文学领域重要的理论阐述就是“人民性”,民间文学在这一话语构建和讨论中一直处于前列。1950年,蒋祖怡撰写的《中国人民文学史》,将人民文学就直接界定为“民间文学”,在其他有关民间文艺的阐述中,表达最多的也是民间文学的“直接的人民性”,因为它本身就是人民的创作。不过对其论述中,重在文艺表现的总结,如取其精华、去其糟粕,民间文学中两个阶级的斗争等,较少理论层面的提升与阐释。但是在民间文艺领域形成了适应新的理论取向的研究方法及基本的方法论指导,即“全面搜集、重点整理、大力推广、加强研究”(“十六字方针”)。这一工作方针,既是民间文学领域工作信条与原则,也对民间文学学术研究具有理论指导意义。在我对云南大学李子贤教授的访谈中,他专门提到自己作为学生期间在纳西族、独龙族等地调查中对其践行的过程。另外,这一研究方针的形成并非仅仅是政策层面的总结,而是在新中国初期民间文艺搜集整理和研究基础上,结合了中国传统采风思想,适合中国民间文艺实践和理论的总结。并且之后很长时间在民间文学领域都发挥着持续性影响。

三、民间文学文艺学研究范式的赓续与影响

20世纪50年代至70年代中后期,民间文艺发展与之前有了较大分歧。民间文艺作为社会主义人民文艺的重要组成部分,从文艺实践、社会主义文艺生活层面,其研究范畴和内容有了较大调整,也为社会主义文艺新形式的创作提供了文艺基础,并从实践中总结出创作的新方式,如新民歌与诗歌、农民画与人民美术、相声与鼓词等通俗文艺。另外,从理论层面而言,民间文艺进行了理论创建的新尝试,也取得了一定成效。这些都形成了新中国民间文艺研究的基础底色与学术根基,对之后民间文学学科发展和走向有着极大影响。

20世纪70年代末,随着民研会的恢复及民间文学学术研究的重新启动,无论是民间文学理论还是学术实践都迈入了多元喧嚣的新时期。新时期,民间文学首先面临的就是学术研究与文艺实践的分离。学术研究领域,与其他学科一样,民间文学开始了理论反思,尤其是对1949—1966年的学术研究,由于尚处于“短时段”历史期,难免出现了一些即时性的批判。尤其随着民俗学的恢复,民间文学领域开始重新接续“五四”时期开启的历史学、文化人类学传统,也呼应了80年代“文化热”思潮。文艺学角度的民间文学研究和新中国初期的民间文学建设有需要反思之处,在八九十年代的学科发展中,学界似乎不再着力于此,而是努力想回到民俗学脉络中的民间文学研究。但是曾经的痕迹并未随着学科的重新调整,像少数民族文学与民间文学的分离,民间文学纳入民俗学学科等而消失,在民间文学三套集成的编撰中,五六十年代的民间文艺观念依然发挥着作用,各地民间文艺工作者和文化站的文化员等依然坚持“十六字方针”,而他们恰是民间文艺搜集整理主力军,所以民间文学领域逐步出现学术与实践的区隔、分离,而学术领域也并未因研究者主观意愿的改变而变化,相反民间文学与文学的千丝万缕联系难以割断,出现民间文学与民俗学所归属学科社会学研究范式的隔阂亦是难免的。民间文学和民俗学领域的研究者为了弥补这一隔阂进行了很多努力,但较少从学术史、学科史角度进行反思。近年来有些学者开始从学术史、学科史脉络讨论民间文学理论形成的根基与出现问题的本原。

2024年1月,在教育部所公布的新的专业目录中,民间文学回归中国语言文学二级学科目录,民间文学的学科建设面临新的机遇与挑战,但在新的学科建设进程中,希望能以史为鉴,在民间文学学术史、思想史脉络中开启新的学科建设历程,回应中国民间文学的基本问题,努力构建民间文艺学的中国话语与理论体系。

[原文责任编辑:冯莉 祝鹏程] 民间文艺论坛 https://mp.weixin.qq.com/s/lx8PL3iHe-0U6FeiQWmjRQ |

|